Bioéthique, réfléchir sur ce que nous faisons du vivant

La bioéthique a 40 ans mais le débat n'est pas encore vraiment passé des experts au grand public.

Bioéthique, bioéthique… Régulièrement depuis 1994, on entend parler d’une loi de bioéthique. Cette année, c’est Roseline Bachelot qui a présenté, juste avant son départ du ministère de la Santé, un projet de révision (PDF) de cette loi.

Depuis une quarantaine d’années, la bioéthique (mot inventé en 1970 par le cancérologue américain Van Potter1 ) réfléchit sur les problèmes liés à l’action des médecins et des biologistes sur notre société.

Bien sûr, les médecins ont depuis longtemps leur fameux serment d’Hippocrate. Mais la bioéthique n’encadre pas seulement la pratique quotidienne du médecin, c’est plus généralement une réflexion collective sur nos actions sur le vivant et sur l’homme en particulier.

L’expérimentation nazi comme déclencheur

C’est la Deuxième Guerre mondiale qui a déclenché cette réflexion. Le verdict du “procès des médecins” de Nuremberg (en 1947) se base sur ce qu’on appelle le Code de Nuremberg qui définit les dix « principes fondamentaux qui devraient être observés pour satisfaire aux concepts moraux, éthiques et légaux concernant, entre autres, les recherches menées sur des sujets humains » pour juger vingt médecins et trois officiels nazis.

Mais pas de trace d’une “physicoéthique” après les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki : ces évènements ont bien sûr fait réfléchir les physiciens, mais sans que ça n’implique un grand mouvement de réflexion comme la bioéthique. On réfléchit sur les erreurs du vaincus, moins sur celles des vainqueurs.

D’ailleurs, les médecins américains ne se sentent pas concernés considérant que ces crimes ne sont dus qu’à l’idéologie nazie. Et il faut attendre la fin des années 60 pour que le monde occidental, et d’abord l’Amérique du Nord, se pose des questions sur ses pratiques.

L’émergence d’un sentiment de responsabilité

La montée de ces préoccupations à la fin des années 60 n’est pas un hasard. Guy Rocher2 remarque qu’elle coïncide avec l’émergence de la classe moyenne, le désenchantement du monde et de l’histoire, la mutation des rapports sociaux et la fragmentation des zones de vie.

Mais elle coïncide aussi et surtout avec la dépénalisation du suicide aux États-Unis et de l’avortement, le déclin de l’influence de la morale religieuse, l’arrivée de la pilule contraceptive, des premières expériences sur l’ADN et l’émergence du mouvement de l’antipsychiatrie. Certains mouvements dénoncent aussi, à ce moment-là, le paternalisme des médecins et demandent une responsabilisation plus importante du patient.

La biologie et la médecine ont pris une dimension nouvelle et leurs conséquences deviennent importantes à grande échelle (pour la population mais aussi pour les générations futures). Et plusieurs scandales éclatent aux États-Unis. Des expérimentations sont faites sans le consentement des patients. Par exemple, l’injection du virus de l’hépatite A à des enfants handicapés mentaux ou l’affaire de la thalidomide.

Ce médicament a été testé sur des femmes enceintes sans leur consentement et sans que les tests soient approuvés par La Food & Drugs Association (organisation délivrant les autorisations de commercialisation des médicaments aux États-Unis). Et les conséquences furent importantes puisque certains enfants sont nés avec de graves malformations (membres manquants). Aux États-Unis, ces différents scandales déclenchent la création des premiers comités d’éthique, les Institutional Review Boards, en 1971.

En France, les premières lois de bioéthique votées en 1994

Alors qu’aux États-Unis, la question est de savoir si les avancées technologiques respectent le droit des individus, en France, nous nous interrogeons plus sur les pouvoirs qu’a l’humain sur lui-même3.

Ce n’est qu’en 1983 que le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) est créé en France. Ce comité se dirige clairement vers une réflexion pluridisciplinaire entre chercheurs, médecins théologiens, juristes, anthropologues et philosophes sans volonté de légiférer mais plutôt de faire réfléchir ces experts sur les problématiques comme le statut de l’embryon, l’eugénisme… Les autorités semblent se méfier du débat public et laissent débattre les experts de ce qui est bon pour notre société.

Pourtant, les débats de bioéthique intéressent beaucoup. Les associations, notamment religieuses et féministes, commencent à le porter dans la sphère publique.

Mais c’est sans réelle concertation publique que les premières lois de bioéthique sont votées en 1994. Elles encadrent le traitement des données nominatives dans le domaine de la santé, le respect du corps humain, l’étude des caractéristiques génétiques des personnes, la protection de l’espèce humaine et la protection de l’embryon humain. Elles traitent aussi du don des éléments et produits du corps humain, et définit les modalités de la mise en œuvre de l’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) et du diagnostic prénatal. Elles devaient être révisées au bout de cinq ans, pour réévaluer les besoins juridiques en matière d’éthique, face aux progrès de la science.

Mais cette réévaluation n’interviendra qu’en 2004. Entre temps le clonage est devenu un sujet important dans le débat public. Cette loi l’interdit qu’il soit reproductif (permettant la vie d’un être humain) ou thérapeutique (permettant d’utiliser les cellules souches d’un embryon pour produire des tissus d’organes). La recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires est en principe interdite avec une dérogation possible. Enfin l’Agence de la biomédecine est créée.

Un essai de débat citoyen

En 2009, pour préparer la nouvelle révision de la loi, des états généraux de la bioéthique ont été organisés rassemblant les citoyens autour de débats. Mais certaines voix se sont élevées pour critiquer leur mise en place. Jacques Testart, biologiste et père du premier bébé éprouvette en France en 1982, estime que “sans véritable traduction législative, les conférences de citoyens, forums, débats publics, etc., ne peuvent constituer que des exutoires, voire des leurres démocratiques”.

Et effectivement, alors que de nombreux thèmes ont été abordés pendant les états généraux ( la gestation pour autrui, les tests génétiques, l’assistance médicale à la procréation, les cellules souches et les recherches sur l’embryon…), finalement, peu de choses de ces débats ressortent dans le projet de loi (PDF) présentée par Roseline Bachelot.

Malgré tout, quelques points restent marquants dans le projet. La levée de l’anonymat du don de sperme (avec autorisation du donneur) est la mesure-phare du projet. Pourtant, elle divise encore les opinions et suscite surtout un grand nombre de réactions multilatérales autour d’un don qui a toujours été anonyme. La ministre de la Santé a mis en avant l’intérêt des enfants pour justifier cette mesure. Mais ne serait-il pas plus constructif de mettre en avant l’intérêt de la famille dans son ensemble, autour du projet parental ?

Le texte de la proposition de loi change un tout petit peu les conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation. Tout en rappelant le caractère strictement médical des critères d’accès à cette assistance, il permet aux couples pacsés et hétérosexuels l’accès à ce droit. Les couples non pacsés ou non mariés et les homosexuels ne peuvent toujours pas y avoir accès.

Enfin, le principe d’interdiction de la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires reste. La loi de 2004 l’interdisait (avec une possibilité de dérogations données par l’Agence de la biomédecine) et prévoyait un moratoire de cinq ans. Le projet de loi maintient cette interdiction mais ne prévoit plus de réévaluation de cette mesure. Finalement le débat risque de rester au point mort pendant longtemps. En tout cas il n’est pas aussi vif que ce qui se passe au États-Unis où des décisions sont prises dans un sens puis dans l’autre depuis quinze ans.

Avec la suppression de ce moratoire, certains ont peur que cela marque la fin des révisions (plus ou moins) régulières de la loi. Philippe Bourlitio, de Sciences et Démocratie, pense que la proposition de loi sur “l’organisation du débat public sur les problèmes éthiques” (déjà voté par le parlement mais pas encore passée au sénat) est une sorte de compensation à la suppression de la révision obligatoire de la loi de bioéthique. Mais il critique fortement ce texte, expliquant que le Comité consultatif national d’éthique serait le seul habilité à décider si un débat est nécessaire.

Bref, le débat public sur la bioéthique risque de rester à l’état embryonnaire en France.

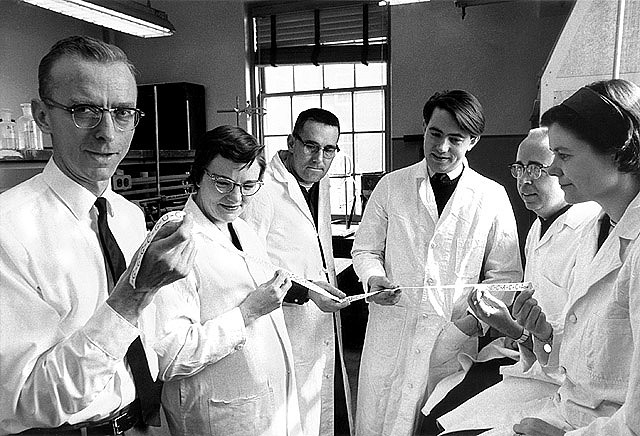

>> Illustrations FlickR CC : mars_discovery_district, Dunechaser

- Introduction générale à la bioéthique: histoire, concepts et outils de Guy Durand [↩]

- Guy Rocher, Le défi éthique dans un contexte social et culturel en mutation (1994) [↩]

- Hubert Doucet, “La bioéthique : sens et limites d’un mouvement socioculturel” dans Ethica, 10/1 (1998) [↩]

Laisser un commentaire